RATU ISRAEL DAN JUDAH KUNO YANG ABADI:

PENAFSIRAN CERPEN “JEZEBEL” KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA

DENGAN PEMAHAMAN HERMENEUTIKA DILTHEY[1]

oleh

Indraswari

Pangestu (1206268150)

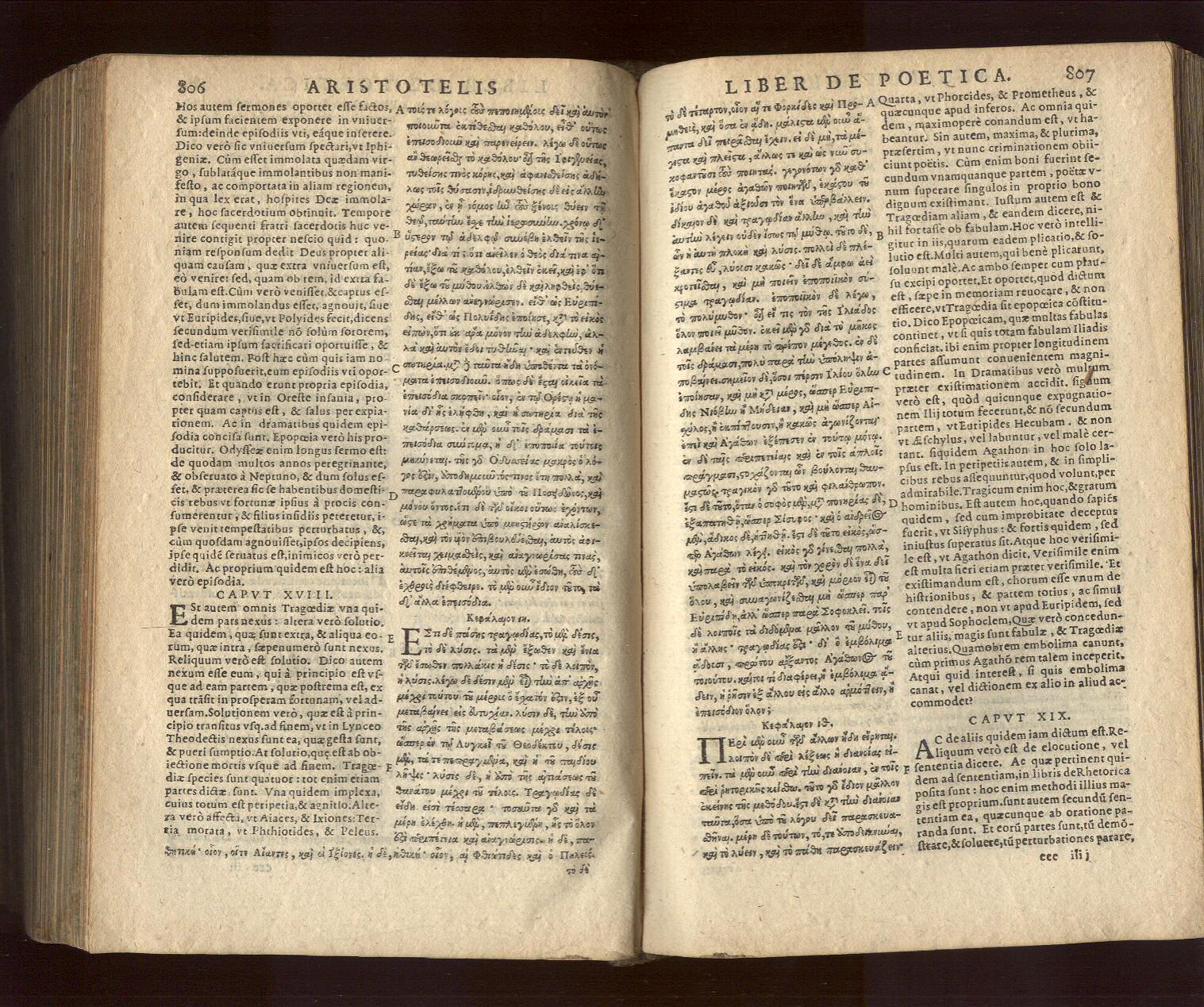

Hermeneutika—seperti yang dikatakan Palmer (1969) dan dikutip oleh Abdul

Hadi W.M. dalam bukunya yang berjudul Hermeneutika

Sastra Barat dan Timur (2014)—adalah teori penafsiran berkenaan dengan

permasalahan umum dalam memahami makna teks. Adapun, Mircea Eliade, dalam The Encyclopedia of Religion (1993),

mengartikan hermeneutika sebagai seni menafsir yang di dalamnya terdapat tiga

komponen penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu teks, penafsir, dan pembaca.

Dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah penafsiran sebuah karya yang

terkait dengan makna teks dan permasalahan umum.

Istilah hermeneutika pertama

kali diperkenalkan oleh Homerus, tetapi kemudian dipopulerkan oleh Plato dalam

bukunya yang berjudul Politikos,

Definitione, Ion, dan Timaeus[2].

Plato juga mengaitkan hermeneutika dengan spiritualitas sehingga sebuah teks

dapat terhubung dengan asas metafisika. Dalam esai ini, penulis membahas

tentang penafsiran cerpen “Jezebel” (1999) karya Seno Gumira Ajidarma yang

dikaitkan dengan kepercayaan spiritual bangsa Israel dan Judah Kuno. Penafsiran

tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika dari Wilhelm

Dilthey (1957).

Ilmu hermeneutika berkembang pesat pada abad ke-19 saat Dilthey

menguraikan pemikirannya tentang penafsiran terhadap sebuah teks. Menurutnya,

untuk menafsirkan sebuah teks, seseorang harus mengikuti tiga tahapan penerapan

hermeneutika, yaitu (1) pengumpulan, pemilihan, dan penafsiran data, (2)

penelitian sejarah atau kesejarahan teks, serta (3) penyelesaian lingkaran

hermeneutik pemahaman[3].

Ketiga prinsip hermeneutika tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan cerpen

“Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma yang dikaitkan dengan keadaan historis dan

kepercayaan bangsa Israel dan Judah Kuno.

Cerpen “Jezebel” adalah salah satu cerpen karya Seno Gumira Ajidarma

yang tergabung dalam antologi cerpen Sepotong

Senja untuk Pacarku (2002). Kumpulan cerpen tersebut diterbitkan di Jakarta

oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Terdapat sebelas cerpen di dalam antologi

tersebut, termasuk “Jezebel” yang dituliskan Seno Gumira Ajidarma pada tahun

1999. Kesebelas cerpen yang terdapat dalam antologi tersebut memiliki latar

tempat pantai dan laut, serta latar waktu senja. Cerpen “Jezebel” pun bercerita

tentang seorang perempuan bernama Jezebel yang berjalan di tepi pantai pada

waktu senja. Seno Gumira Ajidarma menuliskan bahwa cerpen tersebut dikembangkan

dari dua buah lagu yang berjudul “Jezebel”, masing-masing dinyanyikan oleh

Edith Piaf dan Sade Adu[4].

Tuti Kusniarti, dalam artikelnya yang berjudul “Teks Sastra sebagai

Media Komunikasi Antarbangsa (Kajian atas Novel Dari Fontenay ke Magallianes Karya N.H. Dini)” (2010), menyatakan

bahwa makna karya sastra tidak bersifat tunggal, tetapi multi-interpretasi yang

akan mengungkapkan berbagai dimensi kekayaan teks yang bersangkutan. Hal

tersebut mendukung penulis untuk menafsirkan sebuah karya sastra. Dengan

demikian, penulis dapat memenuhi kaidah pertama hermeneutika Dilthey, yaitu

pengumpulan, pemilihan, dan penafsiran data. Data—seperti yang telah diuraikan

di atas—diambil dari cerpen Seno Gumira Ajidarma yang berjudul “Jezebel”. Dalam

hal ini, cerpen tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah karya sastra yang

menceritakan penggambaran hari akhir atau kiamat. Selain itu, cerpen tersebut

juga ditafsirkan sebagai sindiran terhadap suatu kepercayaan dan juga sindiran

terhadap jenis karya sastra eksperimentasi yang populer pada tahun 1970-an.

Kedua penafsiran tersebut didukung dengan data tambahan berupa terjemahan New Testament, Book of Revelations dalam

Kitab Injil, terjemahan surat “Al-Qariah” dalam Kitab Quran, terjemahan lagu

berjudul “Jezebel” karya Edith Piaf, terjemahan Book of Kings bangsa Israel dan Judah Kuno, serta artikel-artikel

mengenai keadaan jenis sastra eksperimentasi dan Indonesia. Pengumpulan

tambahan data tersebut dilakukan untuk mendukung analisis penafsiran terhadap teks.

Setelah pengumpulan, pemilihan, dan penafsiran data selesai dilakukan, hal yang

dapat dilakukan berikutnya adalah menganalisis kesejarahan teks.

Penafsiran mengenai penggambaran hari akhir atau kiamat dan sindiran

terhadap kepercayaan atau ekspremintasi tidak dilakukan tanpa pendukung. Kajian

pustaka historis dilakukan untuk mendukung penafsiran agar bersifat objektif.

Tafsiran penggambaran hari akhir atau kiamat dalam cerpen “Jezebel” karya Seno

Gumira Ajidarma didukung oleh terjemahan New

Testament, Book of Revelations dalam Kitab Injil dan terjemahan surat

“Al-Qariah” dalam Kitab Quran.

Dalam cerpen “Jezebel” tidak

disebutkan bahwa latar tempat dan waktu menggambarkan keadaan hari akhir. Akan

tetapi, deskripsi Seno Gumira Ajidarma memiliki kemiripan dengan deskripsi hari

akhir yang terdapat dalam Kitab Injil dan Kitab Quran. Cerpen “Jezebel” dibuka

dengan kalimat sebagai berikut.

Mayat-mayat

bergelimpangan di mana-mana sepanjang pantai itu [...] Berpuluh-puluh mayat,

beratus-ratus mayat, beribu-ribu mayat menghampar tak terbilang disiram ombak

yang berdebur dan menghempas dengan ganas bagai membantingkan sebuah pesan yang

paling kejam dan paling tak mengenal belas.

Deskripsi

naratif tersebut memiliki kemiripan dengan ayat keempat surat “Al-Qariah”. الْمَبْثُوثِ كَالْفَرَاشِ

النَّاسُ يَكُونُ يَوْمَ (101:4) ‘pada

hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran’[5].

Selain itu, keadaan dalam cerpen juga memiliki kemiripan dengan ayat ketiga bab

keenam belas Book of Revelation. And the second angel poured out his vial

upon the sea; and it became as the blood of a dead (man): and every living soul

died in the sea[6] (16:3) ‘dan

malaikat kedua menuangkan botol kecilnya ke laut; dan hal tersebut menjadikan

laut seperti darah mayat: dan setiap jiwa yang hidup lalu mati di laut’.

Keadaan mayat dalam cerpen “Jezebel”

karya Seno Gumira Ajidarma seperti menggambarkan keadaan manusia saat kiamat

yang terdapat Kitab Quran dan Kitab Injil. Mayat-mayat yang bergelimpangan di

sepanjang pantai adalah manusia yang bertebaran seperti anai-anai. Adapun mayat

yang dihempas ombak dengan ganas adalah dampak dari malaikat yang menuangkan

botol kecilnya dan menyebabkan kematian di laut. Cerpen “Jezebel” karya Seno

Gumira Ajidarma menggambarkan keadaan hari akhir yang diadaptasi dari

kitab-kitab.

Penafsiran berikutnya—tentang

sindiran terhadap suatu kepercayaan—didukung dengan adanya Book of Kings bangsa Israel dan Judah Kuno. Dalam Book of Kings diceritakan bahwa

perempuan bernama Jezebel adalah istri dari Ahab, Raja Israel Utara[7].

Menurut kepercayaan bangsa Israel dan Judah Kuno, Ratu Jezebel menghasut Raja

Ahab untuk berpaling dari Yahweh, Tuhan mereka di kala itu, untuk menyembah

Baal yang—dalam New Testament (Perjanjian

Baru)—lebih dikenal sebagai Beelzebub sang Iblis[8].

Jezebel lalu menganiaya nabi-nabi Yahweh dan menyebabkan kematian seorang

pemilik tanah yang tidak ingin menjual tanahnya kepada Raja Ahab. Hal tersebut

membawa Jezebel ke pengadilan. Ia kemudian dihukum mati dengan cara dilemparkan

dari jendela oleh para hakimnya. Setelah itu mayatnya dijadikan makanan untuk

anjing yang kelaparan. Terjemahan Book of

Kings tersebut menyatakan bahwa Jezebel adalah seorang Ratu Israel dan

Judah Kuno yang tidak disukai oleh rakyatnya karena suka menghasut untuk

menyembah Baal sang Iblis. Umat Yahweh kemudian mengutuk Ratu Jezebel dan

membunuhnya.

Dalam

lirik lagu Edith Piaf yang berjudul “Jezebel” pun, Jezebel dianggap sebagai

perempuan iblis. Lagu tersebut diakui Seno Gumira Ajidarma sebagai sumber

inspirasi penulisan cerpen. Hal tersebut ia tuliskan dalam bagian akhir cerpen

“Jezebel” dalam buku Sepotong Senja untuk

Pacarku[9].

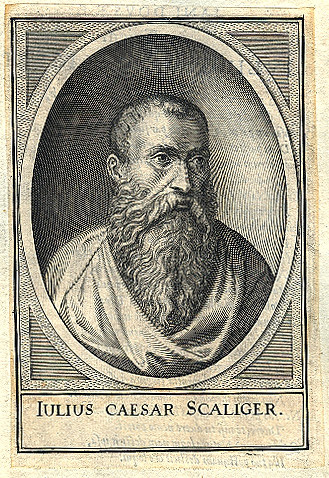

Edith Piaf adalah penyanyi kabaret asal Prancis yang diakui sebagai diva

nasional Prancis dan bintang terbesar bagi rakyat Prancis[10].

Lagu “Jezebel” adalah lagu yang diciptakan oleh Wayne Shanklin dengan

menggunakan bahasa Inggris. Edith Piaf merekam versi bahasa Prancis dari lagu

tersebut pada tahun 1951. Dengan demikian, terdapat dua versi lirik pula,

pertama adalah lirik berbahasa Inggris dan kedua adalah lirik berbahasa Prancis.

If ever the devil was born,

Without a pair of horns

It was you,

Jezebel, it was you.

‘Jika sesosok

Iblis dilahirkan,

Tanpa mempunyai

sepasang tanduk

Ialah dirimu,

Jezebel, ialah

dirimu.’

Ce demon qui brulait mon coeur

Cet ange qui sechait mes pleurs

C'etait toi, Jezebel, c'etait toi[11]

‘Setan ini yang

membakar hatiku

Malaikat ini

yang mengeringkan air mataku

Itu

Anda, Jezebel, itu Anda’

Dalam lirik lagu tersebut tersurat bahwa Jezebel adalah setan. Dalam

bahasa Inggris, Jezebel digambarkan seperti jelmaan Iblis yang tidak mempunyai

tanduk. Adapun dalam bahasa Prancis, Jezebel digambarkan sebagai setan yang memainkan

hati manusia. Kedua terjemahan tersebut dapat menjadi data pendukung sindiran

yang terdapat dalam cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma. Sindiran

tersebut adalah sindiran yang dilemparkan kepada umat Yahweh atau Israel dan

Judah Kuno.

Sindiran terhadap umat Yahweh terjadi ketika Jezebel dalam cerpen

“Jezebel” digambarkan sebagai satu-satunya makhluk yang masih hidup di muka

bumi ketika kiamat terjadi. Hal tersebut seakan menyatakan bahwa Ratu Jezebel,

sang penyembah Iblis, adalah satu-satunya makhluk yang benar. Artinya, dengan

menyembah Baal, Jezebel diberikan keabadian, sedangkan manusia-manusia lain

yang tidak menyembah Baal diberikan kematian.

“Aku lelah,”

katanya (Jezebel) kepada angin, “siapa yang tidak lelah berjalan tanpa henti

sepanjang pantai menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan? Tapi aku tidak bisa

berhenti meskipun aku sudah hampir tidak kuat lagi. Harus ada yang setidaknya

melihat mayat-mayat itu. Harus ada yang sekadar menghormatinya. Kalau tidak,

siapa yang akan melakukannya? Tiada lagi manusia yang masih tersisa di muka

bumi ini. Aku sendirian tak mungkin mengubur mereka semua, bahkan untuk

menengoknya pun barangkali seluruh waktu hidupku tidak akan pernah cukup.

Pantai ini tidak ada ujungnya dan mayat-mayat bertebaran sepanjang pantai tak

terbilang. Harus ada yang sekadar menengoknya meski tidak bisa berbuat apa-apa,

meskipun semuanya sudah punah. Tinggal aku sendiri di dunia menjalani ziarah

yang panjang ini, yang tak akan pernah cukup untuk duka kehidupan di muka

bumi.”

Potongan

paragraf di atas dapat ditafsirkan sebagai sindiran untuk umat Yahweh. Bangsa

Israel dan Judah Kuno dianggap melakukan kesalahan karena pada akhirnya hanya

Ratu Jezebel yang dapat hidup abadi dan dapat menyaksikan kematian manusia yang

tidak menyembah Baal. Sindiran terhadap suatu kepercayaan seperti ini tidak

saja dilakukan oleh Seno Gumira Ajidarma (entah Seno Gumira Ajidarma melakukan

sindiran dengan sengaja atau tidak). Akan tetapi, A.A. Navis sudah lebih dulu

melakukan sindiran kepada umat Islam dengan cerpen “Robohnya Surau Kami”

(1956). Selain itu, sindiran terhadap umat Kristen dan Katolik juga dilakukan

oleh Dan Brown dengan bukunya yang berjudul The

Da Vinci’s Code (2003). Dalam cerpen “Robohnya Surau Kami”, Navis menyindir

umat Islam dengan mengatakan bahwa seorang haji yang taat beribadah kepada

Allah akan tetap masuk neraka jika tidak berbakti kepada bangsa. Adapun, Dan Brown

menyindir umat Kristen dan Katolik dengan mengatakan bahwa Yesus memiliki

keturunan dari hasil persetubuhannya dengan seorang pelacur bernama Maria

Magdalena.

Sindiran lain

yang dapat ditafsirkan dari cerpen “Jezebel” adalah sindiran terhadap keadaan jenis

eksperimentasi sastra Indonesia. Maman S. Mahayana, dalam bukunya yang berjudul

Kitab Kritik Sastra (2015),

mengatakan bahwa ketika tahun 1970-an sastra Indonesia dilanda semangat

eksperimentasi, sejalan dengan gerakan “kembali ke akar, kembali ke tradisi”.

Pada tahun-tahun tersebut, sastra Indonesia seakan meninggalkan

“kebarat-baratannya” dan bergeser untuk menonjolkan budaya Indonesia.

Karya-karya beraliran filsafat Barat seperti karya-karya Iwan Simatupang mulai

digantikan dengan karya-karya Kuntowijoyo dan Gus Mus yang dikaitkan dengan

spiritualitas mistik Jawa dan tasawuf.

Aliran filsafat Barat digantikan dengan kepercayaan Jawa dan Islam. Keberadaan

cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma yang ditulis pada tahun 1999 seakan

ingin “mengajak” kembali para penikmat sastra Indonesia untuk menikmati aliran

Barat. Oleh karena itu, cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma dapat ditafsirkan

sebagai sindiran untuk menyudahi eksperimentasi budaya Jawa dan Islam.

Berakhirnya

pemaparan mengenai keadaan sejarah dan penafsiran data cerpen “Jezebel” menandakan

bahwa kaidah ketiga hermeneutika Dilthey juga telah diterapkan. Dilthey

menyebutkan bahwa kaidah terakhir hermeneutikanya adalah penyelesaian lingkaran

hermeneutik pemahaman. Prinsip pemahaman Dilthey tersebut diakhiri dengan

proses imajinatif pemahaman[12].

Artinya, dalam membaca karya sastra, pembaca terpanggil untuk membangun

pengalaman kembali tentang manusia secara imajinatif dan menghubungkan

pengalaman kejiwaan yang disajikan karya dengan pengalaman pembaca yang

diperoleh dalam pembelajaran tentang sejarah dan lain sebagainya[13].

Usaha penyambungan kutipan dalam cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma

dengan keadaan sejarah telah menuntaskan penyelesaian lingkaran hermeneutik

pemahaman. Pengalaman kejiwaan yang didapatkan dari membaca cerpen “Jezebel”

membuat penafsir teringat kepada penggambaran hari kiamat yang terdapat dalam

Kitab Injil dan Kitab Quran. Setelah itu penafsir dapat mengembangkan proses

imajinatif pemahaman dengan melakukan lebih banyak kajian pustaka historis

terhadap teks.

Sebagai sebuah

cerpen yang menggambarkan keadaan hari akhir atau menyindir kepercayaan suatu

umat, tentu Seno Gumira Ajidarma bukanlah orang pertama yang telah

menuliskannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, cerpen “Robohnya Surau

Kami” karya Navis pun sudah menggambarkan keduanya terlebih dulu pada tahun

1956. Dalam hal ini, Ajidarma kehilangan unsur inovasi. Akan tetapi, usahanya

untuk menyindir eksperimentasi tahun 1970-an Indonesia menjadi hal yang patut

dilihat kembali. Cerpen “Jezebel” seakan mengatakan, “sudah cukup,” kepada

model karya sastra eksperimentasi yang mengadaptasi kebudayaan Jawa ataupun

Islam. Seno Gumira Ajidarma mengembalikan minat “kebarat-baratan” dengan

mengadaptasi sebuah lagu asal Prancis dan cerita asal Israel.

Sebuah karya

sastra dapat diinterpretasikan dengan bebas oleh pembaca. Akan tetapi,

penafsiran yang bersifat pribadi cenderung membuahkan interpretasi karya sastra

yang subjektif. Kritik sastra harus memberikan kritik yang objektif. Demi

menghindari penafsiran subjektif, dibutuhkan data-data pendukung kesejarahan

teks yang mengobjektifkan interpretasi. Penafsiran yang telah dilakukan penulis

terhadap cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma adalah penafsiran dengan

cara hermeneutika Dilthey. Dalam hermeneutika Dilthey, pembuktian kesejarahan

menjadi pendukung terpenting untuk menafsirkan suatu karya sastra. Dengan

demikian, penulis dapat menggunakan hermeneutika Dilthey untuk menafsirkan

cerpen “Jezebel” karya Seno Gumira Ajidarma sebagai cerpen yang menggambarkan

keadaan hari kiamat, menyindir kepercayaan suatu umat, dan menyindir keadaan

eksperimentasi sastra Indonesia.

Daftar

Acuan

Ajidarma,

Seno Gumira. 2002. Sepotong Senja untuk

Pacarku “Jezebel” (1999). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Book of

Revelation. Diakses dari http://www.discoverrevelation.com/Rev_16.

Dilthey,

Wilhelm. 1957. Das Erlebnis und die

Dichtung: Lessing Goethe, Novalis, Hoerderlin. Gottingen: Vandenbeck &

Ruprecht.

Eliade,

Mircea. 1993. The Encyclopedia of

Religion. Macmillan Reference Books.

html,

pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 01.08 WIB.

Huey, Stev.

"Edith Piaf: Biography". Yahoo!

Music. Diakses pada tanggal 3 September 2009.

Indeks

Al-Qur’an Hadits Online: Database Surat Ayat Al-Qur’an Hadits dan

Terjemahannya. Diakses dari http://mizan-poenya.blogspot.com/2010/11/al-quran-dan-terjemahan-surat-101-al.html,

pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 00.57 WIB.

Knowles,

Elizabeth. 2006. "Jezebel". The Oxford Dictionary of Phrase and

Fable, OUP.

Kusniarti,

Tuti. 2010. “Teks Sastra sebagai Media Komunikasi Antarbangsa (Kajian atas

Novel Dari Fontenay ke Magallianes Karya

N.H. Dini)”. Jurnal Bahasa dan Seni, Volume 11, Nomor 1, tahun 2010.

Lyrics

Translate. Diakses dari http://lyricstranslate.com/en/jezebel-jezebel.html-2,

pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 01.44 WIB.

Palmer,

Richard E. 1969. Hermeneutics:

Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer.

Evanston: Northwestern University Press.

Toorn, K.

v. d., Becking, B., & Horst, P. W. v. d. 1999. Dictionary of Deities and Demons in the Bible DDD (2nd extensively rev.

ed.) (154). Leiden; Boston; Grand Rapids, Mich.: Brill; Eerdmans.

W.M., Abdul

Hadi. 2014. Hermeneutika Sastra Barat dan

Timur. Jakarta: Sadra International Institute.

[1]

Esai Kritik Sastra,

dikumpulkan untuk memenuhi Ujian Akhir Semester mata kuliah Kritik Sastra

Indonesia, Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,

Universitas Indonesia, tahun ajaran 2014/2015.

[2]

Diambil dari Abdul Hadi W.M..

2014. Hermeneutika Sastra Barat dan Timur.

Jakarta: Sadra International Institute. Halaman 33.

[4]

Seno Gumira Ajidarma. 2002. Sepotong Senja untuk Pacarku. Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama.

[5]

Diambil dari Indeks Al-Qur’an Hadits Online: Database Surat

Ayat Al-Qur’an Hadits dan Terjemahannya. Diakses dari http://mizan-poenya.blogspot.com/2010/11/al-quran-dan-terjemahan-surat-101-al.html,

pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 00.57 WIB.

[6]

Diambil dari Book of Revelation. Diakses dari http://www.discoverrevelation.com/Rev_16.html,

pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 01.08 WIB.

[8]

Toorn, K. v. d., Becking, B., & Horst, P. W. v. d. 1999. Dictionary of Deities and Demons in the Bible DDD (2nd extensively rev. ed.) (154).

Leiden; Boston; Grand Rapids, Mich.: Brill; Eerdmans.

[9]

Seno Gumira Ajidarma, op. cit., halaman 30.

[11]

Diambil dari Lyrics Translate. Diakses dari http://lyricstranslate.com/en/jezebel-jezebel.html-2,

pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 01.44 WIB.

[12]

Abdul Hadi W.M., op. cit., halaman 105.